Es ist zehn vor neun, als wir endlich aufbrechen. Tagsüber hatte es in heftigen Böen aus Ost in den Vieux Port von Marseille geweht. Ich bin unschlüssig, ob wir bei dem Wetter rausgehen sollten. Mit einer Crew von Nichtseglern. Menschen, die noch vor wenigen Monaten das Übelste: Chemo- oder Strahlentherapie durchgemacht haben. Mit allen Begleiterscheinungen. Mit allen, wirklich allen Folgen.

Kann man das? Darf man das?

Auch Marc, der Skipper, ist sich angesichts der Wetterberichte nicht sicher. Zumal ja auch hier in Marseille zwei neue Crew-Mitglieder zu uns stoßen werden, die wegen des Piloten-Streiks auch noch nicht eingetroffen sind. Marc und ich beraten uns. Es sind für den 2. See-Tag sicher nicht die besten Bedingungen: Wind 5-6 Beaufort auf Raumschots-Kurs. Böen darüber. Wellenhöhen 3-4 Meter im Golf. Aber auch nichts, was jetzt akut Gefahr bedeuten würde. Unser Schiff, die ROXANNE, ist eine 49-Fuß-Yacht: Groß genug, gebaut für genau so etwas. Wir beschließen, in jedem Fall rauszugehen. Und wenn die Verhältnisse wirklich schlimm werden sollten: Nach Port Saint Louis, unseren Ausgangshafen abzulaufen. Das ist das wirklich Schöne an diesem Revier: Häfen und Schlupflöcher gibt es hier, im Golf de Lion, diesem wirklich anspruchsvollen Seegebiet, alle 10 Seemeilen. Das hat man nicht überall so.

Gegen sieben ist Susanne da. Aber ohne Gepäck. Das hat die LUFTHANSA verbaselt. Wieder überlegen wir: sollen wir noch warten? Ihre dringendste Medizin hat Susanne zwar im Handgepäck. Aber alles andere, Segeljacke, Stiefel, warme Wäsche: Sie sind im Gepäck. Und LUFHANSA sagt: frühestens morgen. Wir beschließen, trotzdem rauszugehen. Susanne wird immer die Ausrüstung von jemandem tragen, der gerade wachfrei hat. Und ihr Gepäck dann in Barcelona erhalten.

Es ist zehn vor neun, als wir endlich aufbrechen. Der Wind hat sich beruhigt. Über der Marina ist es ruhig. Das Riesenrad leuchtet über dem Hafenbecken. Es ist ungewöhnlich ruhig. Aus dem Gebäude der SOCIETE NAUTIQUE schallt etwas Lärm von einem Club-Event herüber. Ausgelassene Menschen in Feierlaune. Sie tanzen, reden, essen im Warmen. Wir: stehen draussen: eingepackt in dicke Klamotten. Schwere Seestiefel. Rettungswesten Lifebelts. Drunter mindestens zwei Lagen Unterwäsche. Dann Fleece. Soviel ist sicher: es wird kalt werden, da draussen in dieser Nacht auf dem Golf. Um die 8 Grad. Im Starkwind.

Der Weg über den Golf de Lion hinüber nach Spanien, nach Porto Roses, ist etwa 120 Seemeilen lang. Wir rechnen mit einer Zeit auf See von etwa 20 Stunden. Marc hat uns in zwei Wachen eingeteilt: Die erste Wache besteht aus Marc, Anna, Hauke und der neu hinzugekommenen Susanne. Die zweite Wache besteht aus mir, Jo und Andrea. Sunnyboy Felix, der einen Film über uns dreht, unser Kameramann, wird abwechselnd jede Wache filmen. Wenn die Wetterbedingungen es zulassen und wir Skipper es erlauben. Die erste Wache wird uns aus Marseille heraussegeln in den Golf hinein. Nach Mitternacht, gegen halb zwei, so ist es geplant, übernimmt die zweite Wache. Und die erste legt sich schlafen. Vier Stunden dauert jede Wache. Um halb sechs werden Marc und sein Team uns dann wieder ablösen.

Das Ablegen, es klappt lautlos in der Nacht. Leise tuckern wir jetzt aus dem windstillen Hafen, ROXANNE gleitet wie ein Luftschiff majestätisch vorbei an der imposanten Festung. Wir passieren in der Dunkelheit die Außenmole. Jetzt sind wir draußen. Die ersten Wellen. ROXANNE nimmt sie gelassen, aber sie sind nicht zu übersehen. Das Schiff beginnt zu arbeiten, Schotten knarzen leise, als das Schiff eintaucht. An Deck leises Gemurmel. Wo soll der Fender noch mal hin? Wie geht der Webeleinstek noch? Die klammen Finger tun ein Übriges. Als das Schiff aufgeklart ist in der Dunkelheit, bitte ich meine Wache unter Deck. Jetzt ist jede Minute kostbar. Schlafen. Genau vier Stunden. „Ruht Euch aus.“

Aber so einfach ist das mit dem Schlafen nicht. Der Seegang ist gröber geworden. Marc hat oben Segel gesetzt. Das Schiff arbeitet noch stärker, das Gurgeln des Wassers, draussen, Zentimeter von mir entfernt hinter der knapp ein Zentimeter dicken Bordwand aus Glasfaser, ist nicht zu überhören in hunderterlei Tönen. Taucht das Schiff in die Welle: staucht es mich in die dünne Matratze. Taucht das Schiff aus der Welle heraus, schwebe ich sekundenbruchteile darüber. Trotzdem schlafe ich drei, vier, fünfmal ein. Bis mich Kommandos, Stimmen, das Rauschen des Funkgeräts in der Dunkelheit gleich wieder wecken. Geregelter Schlaf? Kein Gedanke.

Dann klopft es an meine Tür. Es ist kurz vor zwei. Der Wind hat deutlich zugenommen. Ich ziehe mich langsam an. Die Funktions-Unterwäsche. Die Fleece-Unterwäsche. Zwei Wollpullover. Dicke Wollsocken. Schwerwetter-Hose. Seestiefel. Seejacke. Schwimmweste. Lifebelt. Meine Wollmütze. Handschuhe. Es geht los.

Jo und Andrea warten schon. Wir gehen hoch an Deck. Da sieht es übel aus. Während Felix über Wind und Welle jubelt, hat Anna, Hauke, Susanne und Marc die Seekrankheit gepackt. Felix, Sunnyboy, hat für jeden immer ein Paiertuch parat. Marc ignoriert die Übelkeit, er steht kreidebleich, doch unbeirrt am Steuer. Anna und Hauke leiden schwer, müssen sich immer wieder über die Bordwand übergeben. Jetzt nur die richtige Seite erwischen, die, bei der der Wind, der mit 25 bis 30 Knoten weht, den Kram fortträgt und nicht aufs Schiff.

Kaum sind wir an Deck, ziehen die vier ab, zu ihrer verdienten Ruhe. Kaum sind wir an Deck, muss auch Andrea spucken. Während ich das Schiff aufklariere in der Dunkelheit und Jo am Steuer steht, muss sich Andrea übergeben. Ihr ist schlecht. Auch sie ist nun seekrank, sie sitzt still an Deck. Fällt aus. Ich bitte Sunnyboy Felix, unseren Kameramann, doch so gut zu sein: und im Salon zu schlafen. Wahrscheinlich werden wir reffen müssen: und dafür brauche ich noch eine weitere erfahrene Hand im Starkwind. Er soll sich bereithalten.

Andrea beugt sich über die Reling nach achtern, um sich zu übergeben. Wieder und wieder. Der Wind nimmt gegen zwei weiter zu, wir haben jetzt 30-35 Knoten, kein Mond, kein Stern am Himmel. Ich habe noch einmal reffen lassen, Jo und Felix klettern in der Dunkelheit auf dem schwankenden Deck nach Vorne, das Groß ist jetzt mit kleinster Segelfläche draußen, die Genua im 2. Reff. Die ROXANNE rauscht dahin durch die stockdunkle Nacht, kein Schiff, kein Licht am Horizont. Sie ist wie ein größer Stahlcontainer, der durch die Wellen getrieben wird, vom kalten Wind, schaukelnd, schwankend, knarrend, knarzend, geigend. Um uns sind nur die Wellenkämme erkennbar, zu denen man jetzt manchmal hinaufschauen muß, wenn sie heranrollen.

Kein Ort, an dem man sein will?

Kein Ort, an dem man genesen kann?

Oder doch?

Als Andrea zum 11. Mal über die Reling kotzt und sich erschöpft herüberbeugt, höre ich sie sagen: „Das ist das Gute: Kotzen hab‘ ich letzten Dreivierteljahr echt gelernt. Das schmeißt mich nicht mehr um.“ Wie bitte? „Naja: nach der Chemo kotzt Du soviel: das macht Dir nichts mehr aus. Du merkst einfach, was wirklich wichtig ist. Und dass Du kotzt: ist nicht mehr wichtig.“

Nur zittern tut sie jetzt heftig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte Felix, während ich am Steuer stehe, doch Cola zu holen, für Andrea. Das hat meinen Brüdern auch immer geholfen, wenn die als Kleinkinder kotzten. Bei Andrea hat der Schluck Cola zunächst den gegenteiligen Effekt. Sie beugt sich zum zwölften Mal über die Reling. Aber das Zittern ist weg. Und ihre Lebensgeister kehren zurück. Ich setze sie ans Steuer. Die alte Regel, vielleicht hilft sie ja auch hier: Wer steuert, wird nicht seekrank. Und Andrea nimmt die Aufgabe an: Sie steuert das mehr als 10 Tonnen schwere Schiff alleine durch die Finsternis, bei Wind zwischen 25 und 35 Knoten. Und ihre Lebensgeister kehren zurück. Irgendwie. Sie kämpft und kurbelt tapfer. Ein ums andere Mal läuft ihr das Schiff aus dem Ruder. Es macht nichts. Wir haben Zeit. Sie ist ein ziemlicher Brocken, die Frau aus dem Pott, und steuert tapfer. Obwohl sie zum ersten Mal am Steuer einer Yacht steht. Zumal in dieser Extremsituation.

Als der Morgen langsam graut – und es ist tatsächlich nicht mehr als ein lichtloses Grau über dem Meer – weht der Wind immer noch mit 30, 35, teilweise 40 Knoten.

Wir steuern die ROXANNE aus der Nacht in den Morgen, sind jetzt mitten auf dem Meer. Halb sechs Uhr morgens. Knapp hundert Kilometer in alle Richtungen kein Land mehr. Das Handy: es hat schon lange kein Netz mehr. Und wird auch jetzt lange keins haben. Wir sind auf uns gestellt.

Die hohen Wellen sind da. Die Gischt, die sich in zarte Streifen legt. Die Wellenkämme, die neben uns brechen. Ein paar Seevögel, die lautlos durch die rauschenden Wellentäler ziehen. Es sind faszinierende Landschaften. Hügel, die heranrollen, und unter ROXANNE liebkosend durchgehen, eben, als ich noch denke: die knallt jetzt voll an die Bordwand.

„Am schlimmsten war es für mich, meine Angehörigen während meiner Krankheit leiden zu sehen. Meine Mama. Rafael, meinen Mann. Es ist so schlimm, dass ich nichts für sie tun konnte. Mein Mann würde das zwar nicht hören wollen: aber bevor er Krebs kriegt: krieg das lieber ich.“ Ruhrpott. Da redet man so. Wie nett, dass das ein Teil Deutschlands ist.

Jo steht in der Dämmerung am Steuer. Er ist 49, Darmkrebs. Und während Andrea neben ihm sitzt und ihm die Windstärke vorliest, immer wieder im starken Wind die Knoten-Anzahl vorsingt, steuert Jo die Yacht die Wellenberge hinunter. An einem Samstag Morgen, der kein ganz normaler Samstag Morgen ist, weit, weit entfernt vom Land. Draußen.

Das Wetter macht ihm nichts aus, Jo ist schon öfter gesegelt, bevor er krank wurde. Er hat sein Leben rigoros geändert, hat sich getrennt aus seiner langjährigen Beziehung, suchte eine neue Beziehung, erzählt mit leuchtenden Augen darüber.

Gegen sieben wecke ich Marc. Er ist nicht fit. Trotzdem geht der Skipper ans Ruder, zusammen mit Susanne, Anna und Hauke. Sie übernehmen ihre Wache, steuern das Schiff. Während Andrea, Jo und ich unter Deck gehen. Feuchte Klamotten ausziehen. Und dann ganz schnell unter die Bettdecke. Schnell. Schnell. Schlaf. Wärme. Köstlich.

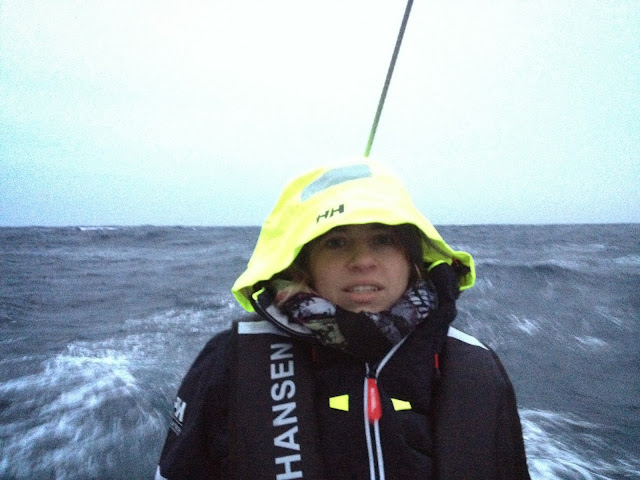

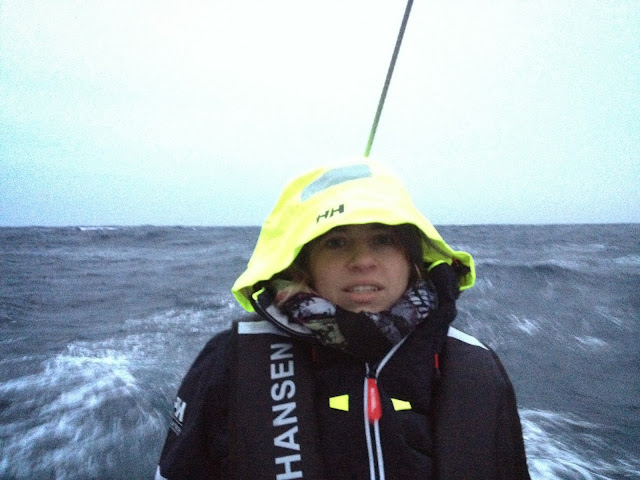

Hauke (liegend), Anna am Ruder, Susanne und Marc.

Gegen 10 Uhr löse ich Marc wieder ab. Trommle meine Crew, Andrea und Jo, aus dem Tiefschlaf. Wieder das gleiche Spiel. Wieder rein in die noch feuchten Sachen. Das Schiff: es hat keine Heizung. Was einmal feucht ist: bleibt feucht. Was einmal nass ist: bleibt nass. Ein bisschen hilft es, die nassen Sachen in der Kälte mit Küchenkrepp und Zeitungspapier auszustopfen. 20 Minuten braucht man, bis man wieder in seiner Montur ist, die Anzieh-Prozedur von gestern Abend wiederholt hat. Dann sind wir drei fertig. Und gehen rauf an Deck.

Der Wind ist ruhiger geworden, am Morgen, wir haben jetzt noch 15-20 Knoten, aber es beginnt zu regnen. Nur leicht, aber es reicht um alles nass zu machen. Aber die Segelsachen, die HELI HANSEN den Segelrebellen für diesen Törn als Sponsor kostenlos zur Verfügung stellte: sie halten dicht.

Die Hälfte dieses langen Schlages, die haben wir jetzt hinter uns. Es regnet. Lufttemperatur etwa 11, 12 Grad. Wind raumschots aus Südost. Weil wir drei uns fit fühlen, steuern wir weiter, lassen Marc und seine Wache auch über die vereinbarte Zeit schlafen. Dunkle Wolken ziehen am frühen Nachmittag auf vor uns. Wir halten auf Cap Creus zu, eigentlich müßte man das schon längst sehen, aber die schwarze Wolkenbank versperrt uns die Sicht. Liegen die Felsen jetzt 15 oder 5 Seemeilen vor uns? Ich gehe nach unten, um unseren Standort zu ermitteln. Jo und Andrea steuern das Schiff. Ich trage unseren letzten Ort in die Seekarte und ins Logbuch ein. Die dunkle Wolkenwand: wir werden eins auf die Mütze bekommen, so viel ist sicher.

Gegen 14 Uhr erwischt uns die Kaltfront. Schlagartig Starkregen, die Sicht geht auf 50 Meter herunter, dafür steigt jetzt der Wind. Auf über 40 Knoten nimmt er zu, ich steuere das Schiff, „gottseidank hab ich vor 10 Minuten gerefft,“ ich hatte so eine Ahnung, manchmal funktioniert das ja. Andrea steht neben mir, singt mir ständig Windstärke aus und die Tiefe. Ich habe vor, mich im Starkwind an der 100 Meter-Tiefenlinie entlang zu bewegen, bis wir Cap Creus umrundet haben und vor der südlichen Einfahrt nach Porto Roses stehen. Und dabei muss mir Andrea jetzt helfen.

In der Weite des Meeres, verloren in der Schönheit der See: Andrea, Jo, ich bei der Arbeit im Regen. Gefilmt von Kameramann Felix.

Der Wind legt noch einmal enorm zu, Gischt weht waagrecht übers Vordeck, ich kenne das, wenn das Boot in die Wellen taucht, es ist mein Kennzeichen, dass der Wind jetzt in den Vierzigern weht. Segeln bei acht Windstärken. Eine Viertelstunde dauert der Starkregen. Dann nimmt er ab. Die Sicht wird besser. Aber der Wind, der bleibt. Bis Andrea plötzlich die Delfine entdeckt. Unmittelbar nach dem Sauwetter.

Es ist eine ganze Herde: Zwei, drei, vier Alt-Tiere mit über zwei Metern Länge. Ein, zwei Kleinchen sind dabei. Sie springen neben dem Boot aus dem Wasser. Sie schwimmen im Bug mit uns mit. Sie tauchen unter ROXANNE durch, sind mal links, mal rechts. Meine Wache jubelt, schreit, ruft, mitten im Starkwind. Freut sich, ohne Grenzen, ohne Ende. Delfine, Delfine. Wie immer, wenn man diesen Türen auf dem Meer begegnet, ist man tief berührt. Ein Schmetterling ist schön. Ein Delfin ist unser Bruder, unsere Schwester. Fünf Minuten dauert das Spiel: dann sind die Delfine weitergezogen. Aber sie haben uns ein reiches Geschenk gemacht.

Endlich tauchen die Felsen von Cap Creus vor uns auf in den Wolkenfetzen. Sie sind noch weiht weg. Aber weil es immer noch um die 40 Knoten, teilweise bis 50 Knoten weht, wecke ich Marc gegen drei, um zur Sicherheit die Navigation zu machen. Es klappt zwar ziemlich gut, mich entlang der 100 Meter-Tiefenlinie an Creus entlang nach Süden zu hangeln, aber an dieser Leeküste sollten wir zu zweit das Schiff navigieren. Marc bestimmt laufend unter Deck die Position, Andrea hält mich mit dem Aussingen der Tiefen auf der 100 Meter-Linie, ich steuere. Gegen 16 Uhr stehen wir vor Porto Roses, gegen 16.30 machen wir im Hafen endgültig fest. Das Boot ist innen klatschnaß. Die Crew jubelt ausgelassen. Wir sind fröhlich und voller Freude über das, was wir an diesem Tag geleistet haben. Im März über den Golf de Lion. Danke, Marc. Für die Idee mit den SEGELREBELLEN.

Und ich: ich träume. Von einem großen Teller mit heißer Paella. Und dazu drei Gläsern Rotwein. Mindestens.