Atlantiksegeln: Aber Wrac’h. Von sturen Kormoranen, eigensinnigen Bootshaken und Gezeitenflüssen.

Mitte Mai bin ich in Sizilien gestartet, um einhand

für mein neues Buchprojekt um die Westküste Europas zu segeln.

Nach den Balearen, Gibraltar und Portugal und Nordspanien

folgte ich der französischen Atlantikküste und erreichte

die Nordküste der Bretagne.

Das Meer sieht heute aus, wie ich es als Kind zum ersten Mal sah: Wie im Marionettentheater der Augsburger Puppenkiste rund um die Insel Lummerland. Eine glatte spiegelnde Oberfläche. Und lange, hohe Wogen, auf denen ein Segler entgegenkommt. Mal sichtbar auf dem Kamm einer Woge. Mal in einem Wellental hinter einem der rollenden Wasserberge verschwunden.

Im Marionettentheater waren es von einem Ventilator blähende und wehende Plastikfolien, die den Eindruck der Wogen erzeugten, auf denen Lukas, der Lokomotivführer und Jim Knopf in ihrer Lokomotive Emma reisten. Von den technischen Tricks wusste ich damals nichts. Doch von Lukas und Jims Reise war ich so begeistert, dass ich mein Fahrrad sofort „Emma“ taufte. Sie war meine Lokomotive, auf der ich jeden Nachmittag auf Abenteuer und Streifzüge durchs Dorf und die umliegenden Wälder reiste. Allein. Dass es Hausaufgaben gab, verdrängte ich in einen großen Komposthaufen in einer Ecke meines schlechten Gewissens. Und meine miserablen Schulnoten steckte ich gleich mit dazu. Das Leben, so flüsterte mein Kopf, hätte Aufregenderes als langweilige Deutschstunden für mich parat.

Viereinhalb Jahrzehnte später: Seit Lummerland hat sich nicht unbedingt viel geändert. Das Meer sieht aus wie jene wogende Plastikfolie, die waagrecht ausweht. Nur dass es für mich nicht mehr aus einem TV-Gerät, sondern dass ich es jetzt im Original, in all seiner Schönheit und Größe, jeden Tag vor mir habe. Heute zeigt es meine Lieblingsfarbe, es leuchtet intensiv in jenem unverkennbaren Graugrünblau, das nur dort entsteht, wo sich Meer und sedimentreiche Flüsse begegnen. Meiner Sammlung an Orten, wo das Meer genau diese Farbe besitzt, kann ich also einen weiteren Ort hinzufügen. Nach der Nordadria, den Lagungen Venedigs, den Küsten des Gargano, der Südküste Siziliens nun also auch die nordwestliche Ecke der Bretagne.

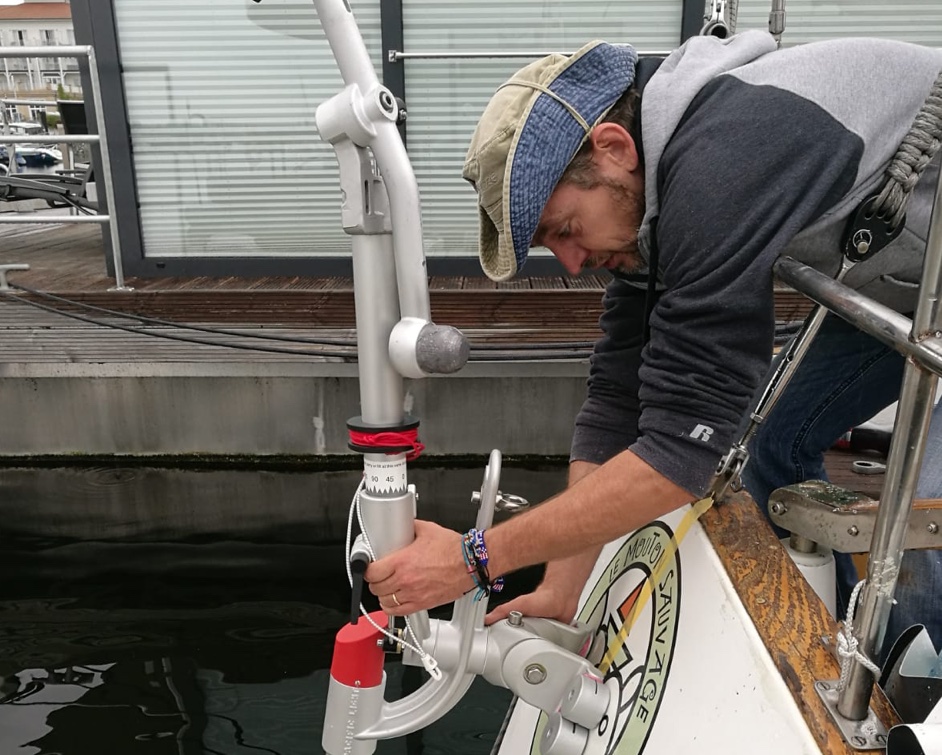

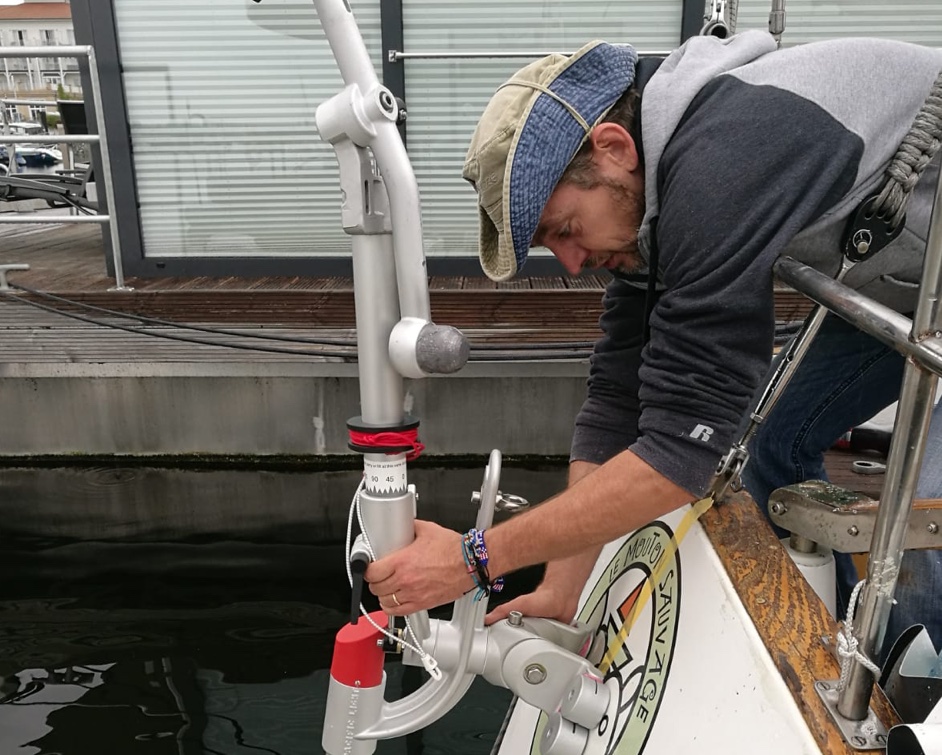

Und auch meine Lokomotive schwimmt inmitten der graugrünblau auswehenden Plastikplane. Nur dass sie sie nicht Emma heißt, sondern Levje. Und ein Segelboot ist, auf dem ich in diesem Sommer über den Atlantik ziehe. Auch die schlechten Noten sind immer noch da. Nur bin ich es, der sie mir ausstellt. Und niemand anderer. Zum Beispiel gestern, beim Anlegen an der Boje von Aber Wrac’h, dem Fluss, der eigentlich eine Ria, ein Gezeitenstrom ist, der in der Mündung kilometerweit mit Ebbe und Flut auf- und abschwillt. Ich hatte Levje gegen die Strömung an eine Boje gesteuert. Ein Kormoran stand plattfüssig darauf. Er beobachtete mein Manöver, blieb einfach stehen, ein strenges Denkmal tierischen Protests, er ließ sich nicht beirren, als wäre er der gestrenge Parkwächter auf diesem Platz,

selbst als Levjes Bordwand 30 Zentimeter neben ihm zu stehen kam und er zu mir hinaufsehen musste. „Meine Insel!“ schien er beleidigt zu dem riesigen dunkelblauen Ding zu sagen. Und blieb trotz des großen Eindringlings weiter mit verschränkten Flügeln auf seiner Boje stehen. Erst als ich mich neben ihm auf Levjes Deck aufbaute, mich blitzschnell auf Levjes Deck warf, um bäuchlings nach unten die Boje zu fassen und Levje daran zu vertäuen, flog er träge eine Insel weiter, auf die nächste Boje, die im Strom schwang. Ich mühte mich mit dem Festmacher, er wollte nicht recht, die

Strömung zerrte an Levje, mein Arm wurde lang und länger. Und während ich mich nach Hilfe umsah, verpasste ich in all der Anstrengung dem an Deck liegenden Bootshaken einen kleinen Stups. Er ließ sich das nicht zwei Mal sagen und klatschte trocken in den Fluss, genoß sichtlich die neue Freiheit und zog mit der Strömung weg von Levje, vom Landesinneren magisch angezogen.

Ich sah ihm nach, wie er sich rasch entfernte. Mein Gehirn berechnete meine Möglichkeiten, während meine Hände Levje an der Boje hielten und versuchten, sie zu vertäuten. Den Bootshaken aufgeben? Ich mochte ihn, den die Italiener „mezzo marinaio“ nennen, halber Seemann. Ich kann nichts wegwerfen, gar nichts, kein Essen – und meinen Bootshaken schon gar nicht. Nein, das ging nicht. Loswerfen – Hinterherfahren – Einsammeln? Das ist einhand kein leichtes Manöver, schon bei ruhiger See nicht, ich hatte es mal 20 Minuten vor irgendeinem Hafen versucht, an den Bootshaken so ranzukommen, dass ich ihn – wohlgemerkt: ohne Bootshaken – vom Schiff aus sicher bergen konnte. Großes Hafenkino für die Zuschauer auf der Pier. Nicht für mich. Und ein Lehrstück, wie schwierig die Bergung von etwas leblos im Wasser treibenden vom Boot aus ist. Nein, das ging nicht. Es blieb nur Möglichkeit drei: Ich vertäute Levje an der Boje. Sprang nach hinten. Riss mir die Kleider vom Leib. Und sprang nackt ins Wasser des Aber Wrac’h. Das Wasser war frisch, nicht mehr als 16, 17 Grad, ich schmeckte beim Tauchen die Mischung von Süss- und Salzwasser, von Fluss und Laich und salzigem Meer, alles zusammen, was die Mündung eines Flusses ins Meer ausmacht, spürte prickelnd die Kälte auf meiner Haut, tauchte zwischen Placken von Seegras hindurch.

Ich schwamm mit schnellen Zügen hinter dem abtrünnigen Bootshaken her, die Strömung machte es mir leicht, ich hatte ihn in wenigen Augenblicken 100 Meter landeinwärts schnell erreicht.

Und dann begann der schwierigere Teil des Tages. Die Strömung im Fluss betrug kaum mehr als einen halben Knoten, keinen Stundenkilometer, dessen hatte ich vor meinem Sprung ins Wasser aus dem Augenwinkel noch vergewissert. Doch das reichte. Gegen die Strömung Schwimmen ist fies. Gemächliches Schwimmen duldet sie nicht. Verschnaufpausen auch nicht – sofort ist die mühsam gewonnene Wegstrecke verloren. Auch der Bootshaken dachte nicht daran, seine errungene Freiheit aufzugeben und trieb in der Strömung allerhand Unfug. Ich brauchte eine halbe Stunde, um ihn vor mir Meter um Meter zur nächsten freien Boje zu schubsen. Aus der Ferne sah ich Audrey, die Marinera von Aber Wrac’h, die ihr Schlauchboot an Levje vertäutete und sich wunderte, warum das Dinghi da und keiner an Bord war. Ich hoffte, sie würde mich Esel, der sich nackt im Fluss quälte, nicht entdecken.

Unterwegs schalt ich mich einen Idioten. Weil ich auf den Bootshaken nicht aufgepasst hatte. Weil ich die Strömung unterschätzt hatte. Weil das Stillwasser erst in zwei Stunden käme – bis dahin hätte der Fluss mich irgendwo ins Landesinnere gespült. Ich stellte mir vor, wie es wäre, in einer bretonischen Kleinstadt nackt ans schlammige Ufer zu waten. Barfuss. Mit nichts in der Hand als einem läppischen Bootshaken. Was ich tun würde. Ich erinnerte mich an das Spiel, von dem ich einmal gelesen hatte. Man gab in einer x-beliebigen Großstadt Geld, Scheckkarte und Wohnungsschlüssel ab. Und musste zusehen, wie man es schaffte, eine Nacht als Fremder in dieser fremden Stadt irgendwie zu überstehen.

Ich stellte mir vor, wie ich mich splitternackt in die Schlange einer Boulangerie stellen und die Bäckersfrauen um ein altes Hemd, eine Hose, ein Busticket bitten müsste. Würde man das schaffen? Würde ich es schaffen, ohne zu erröten? Vielleicht würde man, wenn man es täte, dadurch Freunde fürs Leben gewinnen. Nicht jeden Tag steht ein graubärtiger Mann nackt mit Bootshaken in einer Bäckerei. Man würde die Menschen jedenfalls kennenlernen. Von ihrer guten Seite, vermute ich. Denn das ist es, was ich auf dieser Reise oft erfuhr: Dass die Dinge nicht annähernd so schlimm kommen, wie man sie sich vor einer solchen Reise ausmalt. Und es häufig gerade wildfremde Menschen sind, die bereitwillig und uneigennützig ihre Hilfe anbieten.

Doch soweit kam es nicht. Mit Armen, die sich wie Gummi anfühlten, erreichte ich schnaufend Levje. An diesem Abend noch hinüber an Land zu rudern ließ ich lieber bleiben – kein Sport mehr heute. L’Aber Wrach musste warten. Doch das machte nichts. Zu schön war der Abend auf dem Fluss. Und in der Strömung. Aber für den nächsten Tag: Da sollte der Fluss noch ein weiteres Abenteuer für mich parat haben.

Die Bretagne: Sie ist reich. An Schönheit. Und Abenteuern.