Seit Mitte Mai bin ich in von Sizilien aus unterwegs, um einhand

für mein neues Buchprojekt um die Westküste Europas zu segeln.

Nach den Balearen, Gibraltar und Portugal bin ich im Moment

an der nordspanischen Küste unterwegs.

Aufwachen in der Bucht von Cedeira, vier Stunden östlich von Coruna. Zum x-ten spannt sich knarrend Levjes Ankerkette. Es hat Wind. Ich stecke den Kopf aus dem Niedergang. Ein grauer Himmel über dem Leuchtturm, der mir gestern um Mitternacht den Weg in die Bucht an den Untiefen vorbei wies und jetzt wie ein Kapelle friedlich auf dem Felsen mit dem Kiefernwäldchen steht. Zu ihren Füssen brechen die langen Wellen aus dem Norden, ich höre ihr Donnern bis hierher. Sonst ist alles still an diesem Morgen in der Bucht von Cedeira.

Ich sehe mir kurz den Wetterbericht an. WINDY sagt Südwest mit Windstärke sechs voraus. In Böen mehr. Das ist Wind von achtern. Ideal, um ein großes Stück nach Osten zu segeln. Ich schaue kurz hinüber zu den anderen Yachten, die hier vor Anker Schutz suchten. Nichts rührt sich. Sie wollen wahrscheinlich alle nach Westen, gegen den Wind also. Für sie bedeutet das: Einen Tag Pause. Für mich: Segeln.

Ich bereite mein Schiff vor. Unter Deck alles gründlich verstauen. Es wird Seegang geben, nichts soll herumfliegen. An Deck aufräumen, was in der Nacht vor Müdigkeit liegenblieb. Ein Tee. Eine Schale mit warmen Haferflocken. Los jetzt. Noch am Anker setze ich das Großsegel mit 2. Reff – lieber klein anfangen als groß nachgeben, wer weiß schon, was draußen los ist. Tatsächlich schlägt es wild um sich in einer ersten Böe, Levje schwoit an der zu langen Ankerketter. Bei mehr als drei Meter Tiedenhub an der galizischen Küste stecke ich lieber zuviel als zu wenig, auch wenn die Ankerwinsch jetzt alle Mühe hat. Kaum frei, steuere ich Levje aus dem Schutz der Hafenmole hinaus. Tatsächlich. Hier rollen die Wellen aus Nordwest an, die ich am Fuss des Leuchtturms brechen sah. Da ist die Untiefe, bei Ebbe gut sichtbar. Für einen kurzen Moment sehe ich zwischen zwei Wellenkämmen einen Fischer auf seinem Boot, der noch im Schutz der Bucht seine Fischkörbe zum Grund hinunterlässt. Ich sehe ihn nur, wenn er oder ich auf dem Wellenkamm sind. Sonst ist er in den Wellen verschwunden, obwohl er keine 50 Meter entfernt ist.

Kaum bin ich aus der Bucht, kommen zum Schwell aus Nordwest auch noch Wellenberge aus Südwest. Kreuzsee. Aber nicht die kleine, hackige, die ich aus dem Mittelmeer kenne. Sondern alles mal Faktor 3-5. Die Abstände, in denen die Wellen anrollen. Ihre Höhen, ihre Täler.

Nur der Wind lässt sich in der Bucht bislang nicht blicken. Levjes siebeneinhalb Tonnen schleudern in diesem Wirrwarr grausam hin und her. Im Nu gehts drunter und drüber. Was bislang sicher unter Deck verstaut war, macht sich polternd auf die Reise. Vor allem die Dinge in den obersten Regalen nutzen die Gelegenheit für einen Ausflug. Alles, was ich sicher verstaut wähnte. Schwere Bücher. Das Schneidbrett. Ein Teil der italienischen Cafetiera. Schreibblöcke. Im Cockpit siehts nicht besser aus. Das gereffte Großsegel ist so wirkungsvoll wie ein Papiertaschentuch. Raus jetzt aus dem Gekabbel. Auf einem Wellenkamm sehe ich draußen Schaumkronen. Dort muss Wind sein – ich gebe Gas, um Levje dahin zu bringen, wo der Wind ist.

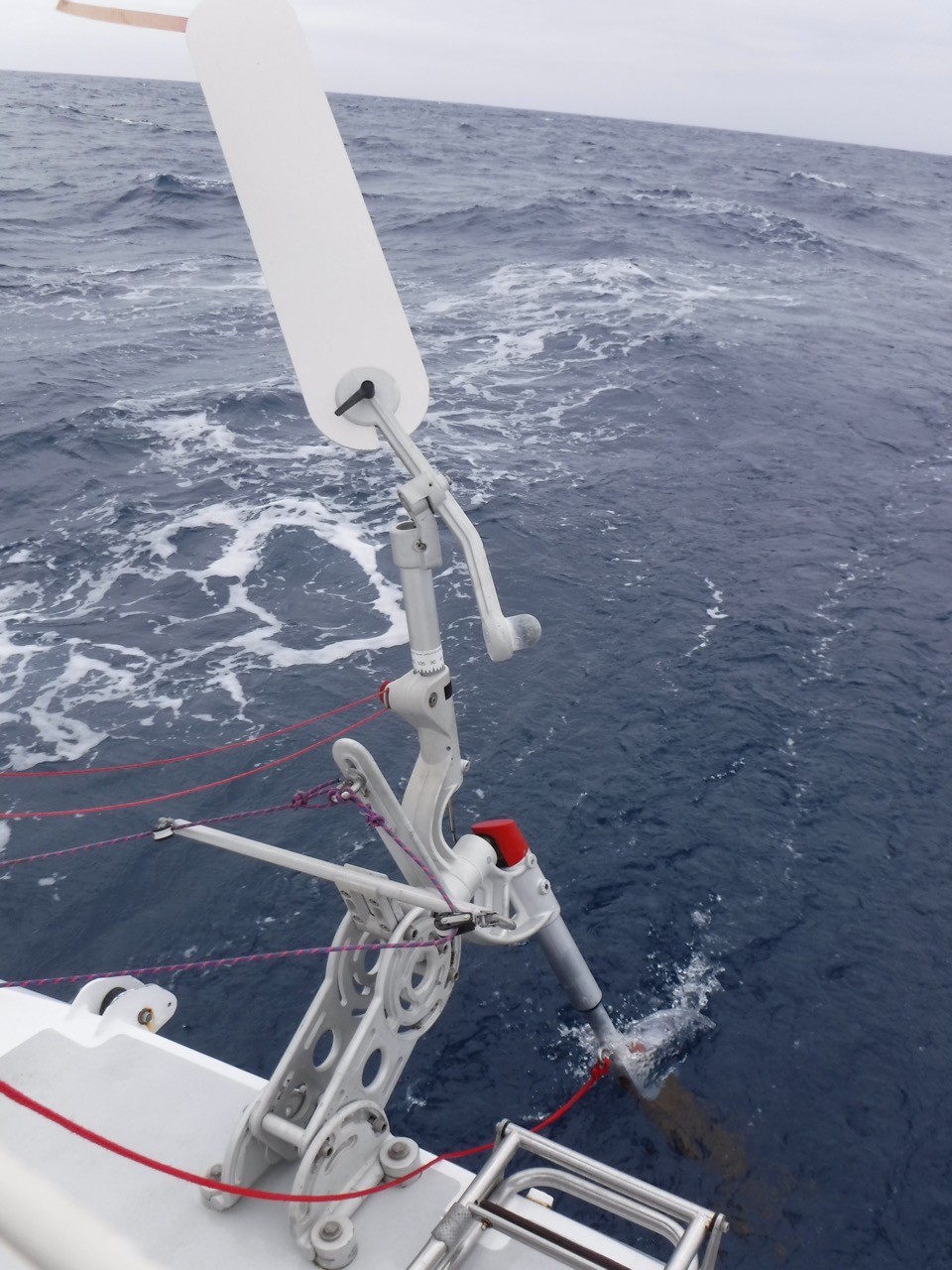

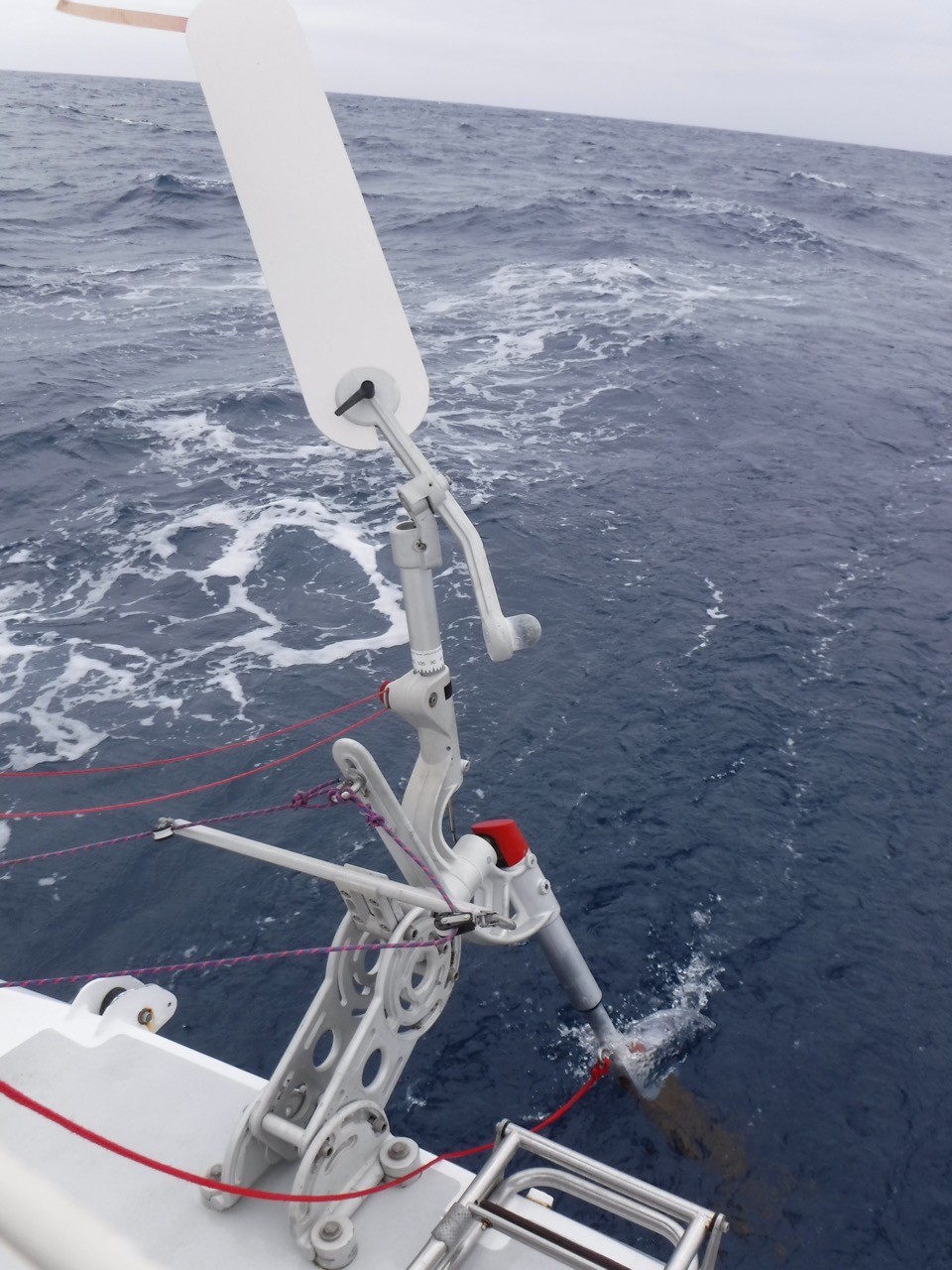

Keine Meile vor der Küste finden wir ihn. Erst 14, dann 18, dann stetig über 20 Knoten aus Südwest. Die Genua im 1. Reff, das Groß im 2., bringe ich Levje vor den Wind. Endlich Kraft im Segel. Das furchtbare Hin und Her legt sich, als der Wind mein Schiff von halbrechts mit Kraft durch die Wellen drückt. Wir liegen nun leicht auf der Seite.

Atlantiksegeln. Es ist so anders als alles, was ich aus Mittelmeer und Ostsee kenne. Erst recht hier draußen sind die Wellen hoch. Mal bin ich oben auf einem Wellenkamm. Dann wieder tief im Wellental. Als ich etwas zittrig den Motor abstelle, frage ich mich, ob da unten in so einem weiten Wellental überhaupt der Wind hinkommt, ob ich da überhaupt segeln kann oder ob wir wie eine Suppenschüssel in so einem Wellental einfach windlos liegenbleiben. Doch meine Sorge ist unbegründet. Selbst mit meiner geringen Segelfläche verliert Levje kaum Fahrt, wenn sie aus einem Wellental wie ein LKW auf den nächsten anrollenden Wellenkamm hinaufklettert. Oben kurz verharrt, als wolle sie die Aussicht genießen, um im nächsten Augenblick mit Karracho den langen Hang wieder hinunterzusegeln.

Noch immer überlagern sich seitlicher Nordwest- und achterlicher Südwest-Schwell, das macht das Segeln etwas unbequem, mein Schiff eiert immer noch hin und her. Mal bin ich im Wellental. Mal oben. Mal rauscht eine achterliche Welle unter uns seitlich durch und beschleunigt uns. Mal rollt von Nordwest eine Wasserwand an – so wie die, zu der ich jetzt beklommen hinaufschaue, so hoch scheint sie mir. Als sie Levjes Bordwand fast erreichen, sinkt mir das Herz in die Hose. Gleich wird sie über uns brechen. Ich hab nicht mal das Steckschott eingesteckt, denke ich in diesem Moment. Doch mein Schiff klettert, als wäre sie federleicht und nur ein Korken auf den eben noch drohenden Hügelkamm. Als wäre sie nichts als ein nur mit Fellen überzogenes Curragh von den irischen Araninseln. Kaum oben auf dem Gipfel, verharrt mein Schiff. Schaut sich oben um. Und surft drüben wieder runter.

Herzklopfen und unbändige Freude wechseln sich in mir ab. Jubel und Bangen. 25 Knoten Wind. Doch alles passt. Wir schwanken zwar immer noch stark in den Wellen, wenn sich die Kreuzseen unter uns abwechseln, doch wir laufen mit fast 7 Knoten dahin. Und den langen Hang einen Wellenkamm hinunter in der Spitze bis neuneinhalb Knoten. Ich gewöhne mich langsam an die Situation, lerne, dass die Wasserwände, wenn sie fast zum Greifen nah sind, für mein Schiff nichts Außergewöhnliches sind, sondern einfach Bestandteil seines Elements.

Cabo Ortegal mit den vorgelagerten Klippen kommt vor mir in Sicht. Mit dem nachfolgenden Cabo Estaca ist Cabo Ortegal der nördlichste Punkt Spaniens. Danach geht es nicht mehr auf nördlichen sondern südöstlicheren Kursen weiter. Das sollte ruhiger werden. Doch jetzt vor dem Kap legt der

Wind noch einmal zu und raumt vor dem Hindernis. Ich kann unseren Kurs nicht mehr sauber halten, die Genua fällt ein, wir steuern auf die vor dem Kap liegenden Klippen zu. Unheimliche Geräusche gibt die Genua von sich, wenn sie einfällt und im nächsten Moment sich strafft und mit einem Ruck am Vorstag reißt. Bei dem achterlichen Wind eine umständliche Wende vor den Felsen fahren ist nicht drin. Ich beschließe zu halsen, mittlerweile habe ich auch bei diesen Windstärken Vertrauen in die Halse. Ich spiele das Manöver vorher im Kopf durch, was ich zu tun habe, muss jetzt sitzen, denn auf den Rest habe ich keinen Einfluss. Noch einen Moment aufs nächste Wellental warten. Tief Luft holen. Dann los. Großschot dichtholen, so dicht wie nur möglich. Sachte, sachte auf leisen Sohlen durch den Wind. Großschot auf. Nur für die Genua brauche ich viel Kraft.

Auf meinem neuen Kurs sieht die Wellenlandschaft nun ganz anders aus. Ich fahre nun entlang der anrollenden Wasserwände aus Nordwest, sie sind auf diesem Kurs noch beeindruckender in dem Moment, in dem sie Levje fast erreicht haben. Da. Hinter den Wellenkämmen. Ein Fahrtenkatamaran taucht aus dem Wellental weiter nördlich auf, ich hab ihn überhaupt nicht gesehen. Er läuft unter Maschine in Gegenrichtung, es ist bestimmt kein Zuckerschlecken, gegen die Wellen aus Nordwest und Südwest gleichzeitig anzugehen. Doch auch das ist anscheinend machbar, ich beobachte ihn, wie er alle Roller gegen sich hat und sich langsam nach Westen vorwärtskämpft, während Levje im Vergleich dazu stabile Fahrt macht. Auch der Skipper scheint uns unter Segeln beobachtet zu haben. Er wendet nach einer Weile und steuert auf unserem Kurs dem Kap entgegen, wo er vor den Brechern zu Füssen des Leuchtturms in die Bucht eindreht, um sich vor dem geschützten Sandstrand südlich des Leuchtturms einen Ankerplatz zu suchen.

Für einen Moment bin ich versucht, es ihm gleichzutun. Nach fünf Stunden Segeln bin ich ziemlich erschöpft. Ich hätte große Lust, Levje vor einen der geschützten Sandstrände zu steuern. Den Anker fallen zu lassen. Und einfach nach den Nebeltagen das simple Sonne, Sand und Meer zu genießen. Doch der Wind ist zu gut, und zu selten hatte ich hier oben den richtigen Wind aus der richtigen Richtung, als dass ich ihn jetzt verstreichen lassen könnte. Ich bin zwar auch zum Spass hier – aber wenn ich in drei Wochen in der Bretagne sein will, sollte ich segeln, wenn Wind zum Segeln da ist.

Und so bleibe ich draußen. Tatsächlich beruhigt sich hinter Kap Ortegal kurz der Wind – vor allem der Südwest-Schwell ist weg, er blieb am Kap wie einer Molenwand hängen. Selbst als der Wind gelegentlich dort, wo Flusstäler in der gebirgigen Küste enge Düsen bilden, bis in die 30 Knoten hinein auffrischt, bleibt es angenehmes Segeln.

Nach mehr als neun Stunden und über sechzig Seemeilen erreiche ich den Eo, den Grenzfluss zwischen Galizien und Asturien. Und lasse in der Ria de Ribadeo, vor dem gleichnamigen Ort zwischen zwei Untiefen mitten im Fluss Levjes Anker fallen.

Damit war der Tag zu Ende. Doch die Nacht in einer Ria: Die sollte mich erneut auf Trab halten. Doch das ist eine andere Geschichte.

Die nächste Geschichte auf Mare Più automatisch bekommen? Einfach oben rechts im Feld eMail-Adresse eintragen. Und Bestätigungsmail absenden.