Die vergessenen Inseln: Amorgos. Der lange Weg zum Kloster. Und das Lächeln des Abtes von Chozoviotissa.

Die Südküste von Amorgos. Mit ungeahnter Einsamkeit und Schönheit warten die östlichste Insel der Kykladen auf. Auf Amorgos erheben sich die Felsen teilweise 500 Meter über dem Meer.

Amorgos.

Ich denke oft an Amorgos.

Aus dem Meer meiner Erinnerungen an meine fünfmonatige Reise von der Nordadria bis in die Südtürkei ragt diese Insel heraus. Wie ein riesiger Felsen aus dem unglaublich tiefen Blau. Vergessene Inseln habe ich auf meiner Reise viele kennengelernt. Die Tremiti-Inseln. Milos. Ithaki. Aber auch Mallorca im Winter. Und viele, viele andere.

Was ist es, was die Erinnerung an eine Zeit, einen Ort stärker werden läßt als an manchen anderen? Vielleicht ist es das längere Verweilen an einem Ort. Vier, fünf Tage, in denen man nicht einfach nur an einem Hafen, einem Ort vorübereilt. Sondern bleibt. Eintaucht. Und sich verbindet. Oder auch nicht. Mit diesem Ort. Mit den Menschen dort. Es braucht Zeit, um sich mit einem Ort zu verbinden. Das ist das eine. Das andere: sind Begegnungen, die einen Ort kostbar machen. Gesichter. Ein paar freundlich gewechselte Worte. Ein kurzes Gespräch. Wohlwollen, Wertschätzung, die warm glimmt. Vielleicht ist es dies, was ihm festen Halt gibt, dem Anker der Erinnerung im Meer des Vergessens.

An der Westspitze von Amorgos hatte ich Luc Besson’s Wrack der OLYMPIA aus dem Film THE BIG BLUE entdeckt. Still rostet und vergeht dort in gottverlassener Bucht, was einst als Komparse in einem Meisterwerk mitspielte. Noch am selben Tag, am späten Vormittag, erreichte ich Katapola, den Hauptort der Insel, die Hafenstadt. Die Erinnerung an Luc Besson’s Film, der hier gedreht wurde, ist für die wenigen Rucksack-Reisenden, die mit der Fähre nachmittags um drei ankommen, in Blau an die handvoll Hotel- und Tavernenwände gepinselt. THE BIG BLUE-Hotel. THE BIG BLUE-Taverna. Es ist der Film, der Reisende anzieht. Es sind die Bilder von Enzo und Jaques, die hier als Kinder tauchen. Es ist auch das Bild eines weißen Gemäuers, eines Klosters in steiler Felswand, das im Film auftaucht, als es ums Sterben geht, und das heute die Reisenden anzieht: Chozoviotissa.

Es ist früher Nachmittag, als ich mich in der Augusthitze aufmache. Der Bus fährt heute nicht, der Himmel weiß: warum? Also zu Fuß. Eine Wasserflasche mit einem Bändsel umgeschnallt, in Flipflops den steinigen Weg hinauf von der Hafenbucht von Katapola. Vermutlich ist dieser schmale Eselspfad mit den ausgeschlagenen Steinstufen die älteste Verbindung, vom Hafen hinauf nach Chora führt, dem Ort, den im hohen Mittelalter die Bewohner von Amorgos an höchster Stelle anlegten, als Schutz vor den türkischen Freibeutern des Chaireddin Barbarossa – „Korsaren laufen nicht gern“ – in einem Jahrhunderte währenden, die Ägäis verheerenden Dauer-Scharmützel zwischen Venezianern und Türken. Der Weg hinauf ist steil, hin und wieder kreuzt er die Straße, an der alle paar Minuten ein Moped vorbeirattert. Oder ein Kleinwagen. Und wo die Windungen gelegentlich ein überladen qualmender LKW hinaufkeucht. Wie auch ich. Der Weg – das Ziel?

Kurz vor Chora auf dem Gipfel, fährt dann der vollbesetzte Bus zum Kloster an mir vorbei. Vielleicht soll das alles so sein. Wie Darwin über die Tugend des Seemanns sagt, „die Kunst aus jedem Geschehnis das Beste zu machen…“: Gelegentlich, gelegentlich gelingt mir auch das. Ich beschließe, daraus eine tägliche Übung zu machen. Und kaum habe ich diesen Beschluß gefasst, hält auch schon knatternd ein Motorrad neben mir. Panagiotis nimmt mich mit. Und während wir von Chora aus die andere Seite des Berges hinunterknattern, zu zweit auf winzigem Motorrad, erklärt mir Panagiotis, der aus Athen stammt, welchen Fluch die EU-Troika über sein armes Griechenland gebracht hat, allen voran La Merkel. Meine Gegenrede ist schwach. Denn Panagiotis heizt die Serpentinen hinunter, was seine Mühle hergibt, zorniger Grieche auf zornigem griechischen Moped, und ich, Deutschland, hinten drauf, wie festgebunden. Mein Kopf formuliert Schlagzeilen wie „Deutscher Segler von griechischem Mob in Leitplanke geknallt“. Und ich denke an meinen guten Darwin, der bringt mich wieder aufs Gleis: „Die Kunst, aus jedem Geschehnis das Beste zu machen…“

Panagiotis und sein Moped geben jedenfalls ihr Bestes. Und dann sind wir da. Das Kloster: ein weißes Lehmnest in der Felskante, irgendwie unerreichbar, von üppigen Bäumen umstanden, wo nichts, aber auch gar nichts wachsen und gedeihen dürfte.

Paradies ist: wenn man etwas Schönes ganz und gar nicht erwartet hat?

Es dauert noch einmal zwanzig, dreißg Minuten, bis ich die letzten Meter zum Kloster erklimme. Vor dem weißen Bau stehe. Mir eine der langen Hosen schnappe, die die Mönche für Besucher über den Zaun gehängt haben, zusammen mit Tüchern, für die Besucher, um Blößen zu bedecken. Die Hose ist viel zu weit. Und dann öffnet sich Punkt fünf auch die niedrige Pforte des Klosters, es geht eine unendlich steile Stiege hinauf, einfach in den gewachsenen Felsen an geweißter Felswand entlang. Noch eine. Und noch eine. Und dann stehe ich in dem schmalen Kirchenraum. Von der Decke hängen Kandelaber. Öl-Lichter, die ewig brennen. Heiligenbilder an den Wänden, Gläubige, die ehrfürchtig die Abbilder der Heiligen auf den Mund küssen. Steinplatten. Schmale Fenster, hinunter aufs heute glatte Meer. Gestühl aus knorrigem Holz für die Mönche, wer hat das nur hier herauf geschleppt? Und: Stille. Stille im Raum. Stille, die ich im Kirchlein der Festung von Santa Mavra auf Levkas erlebte. Stille, die mich ruhig werden läßt. Wind, der den Vorhang der Altarwand bauscht. Ewigkeit.

Der Abt betritt den Raum, einer der drei hier lebenden Möche, ein dampfendes Weihrauch-Fass schwingend. Den wenigen Besuchern liest er die Messe, ein stattlicher Mann, ganz in schwarzer Soutane, nur der braune Lederriemen um den Bauch ist Schmuck, das lange schwarz-graue Haar reinlich nach hinten gekämmt zu einem Zopf. Gestutzt der Bart. In den Augen ein Lächeln. Ein Priester von der „Ich-kenne-meine-Schäflein-ganz-genau“-Sorte, handfest. Nichts Menschliches, das ihm fremd wäre. Einer, bei denen mir schlagartig immer klar war, warum ich nicht anders kann als zu glauben. Einer, der sich an den richtigen Ort im Leben gestellt hat.

Es macht nichts, dass der Abt seine Gebete, die ich nicht verstehe, mit fester Stimme und doch monoton spricht. Monoton und statisch jedem einzelnen der Heiligen seine Fürbitte vorträgt. Litanei: Nicht nur die katholische, sondern auch die orthodoxe Kirche, und vor allem die, kennt diese Art des Gebets. Es macht nichts. Es ist irgendwie schön an diesem Ort, hoch über dem Meer. Es macht auch nichts, wenn der Abt hängenbleibt im Text, nicht weiter weiß: Eine Gläubige neben ihm, wohl aus der Umgebung, aus Amorgos, steht ihm zur Seite. Souffliert ihm gekonnt in diesem Stück, hilft ihm lächelnd, wenn er die Brücke über den Abgrund der fehlenden Worte gerade nicht findet. Teamwork von Mann & Frau im Angesicht Gottes.

Und noch etwas gefällt mir am Abt. „Tritt schnell auf. Mach’s Maul auf. Hör bald auf.“ Martin Luther hat dieses Destillat an Rhetorik-Know-How seinen Predigern mit auf den Weg gegeben. Nur wenige, die reden, kennen die Regel, oft ist „lieber lange labern“ Grundsatz. Der Abt von Chozoviotissa weiß um die Regel. Kaum dass die Messe begonnen hat: ist sie auch schon vorbei. Ich bleibe noch einen Moment im Kirchenraum, der jetzt leer ist. Leer und still. Ein bisschen Weihrauch in der Luft. Ich bin allein mit dem Winde, der durch die schmale Tür weht. Allein mit den Bildern der Heiligen.

Doch dann wartet Chozoviotissa auf mit einem Highlight: Die Mönche bitten ihre Besucher in ihre gute Stube.

Die Fenster geöffnet, unter den Portraits gewesener Metropoliten und gefallener griechischer Freiheitshelden vergangener Jahrhunderte bewirten die drei Mönche ihre Besucher in ihrer guten Stube. Es ist ein kleiner Raum, wie in einer engen Berghütte. Alles ist penibel sauber und reinlich. Ein paar einfache Stühle. Zwei Sofas darin. Ein großer Tisch. Der Blick hinunter, hinunter aus der Felswand ins unglaublich tiefe Blau. Sitzen. Ruhig sitzen. Und den Geräuschen lauschen. Dem Wind. Den leisen Stimmen der Besucher. Dem Klappern der Helfer, die den Gästen auftragen: Jeder bekommt Wasser. Ein Glas „Psimeni“, „roasted“ Raki. Und süße Loukoumi: dicke honigsüße gelbe Stücke, in Puderzucker gewälzt. Der Abt, der vor dem alten Telefon am schmalen Schreibtisch sitzt. Und freundlich mit den Besuchern spricht, das Lächeln in den Augen. Alles, alles ist: als wäre ich wieder ein kleiner Junge, bei der alten Tante, der Großmutter zu Besuch. Alles ist Wohlwollen. Wohlige Wärme. Ein Geborgensein in der Wertschätzung, die die drei Mönche ihren Gästen zuteil werden lassen in Einfachheit.

Es könnte einfach sein, in der Welt.

Epilog:

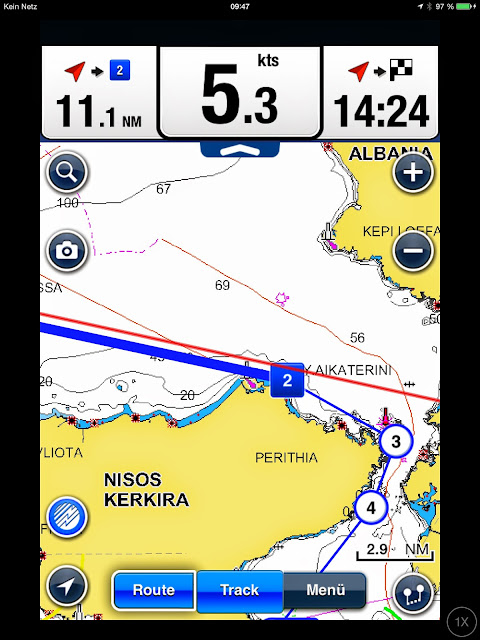

Der Wind wird in den nächsten Tagen blasen über Amorgos. Mit zehn, elf Windstärken, am kommenden Dienstag, 9.2. um fünf Uhr morgens.

Amorgos ist ein rauher Ort.

Ich denke an den Abt. An die drei Mönche. Wie es Ihnen wohl ergehen mag, in ihrer Felswand? Bei so einem Wetter? Wenn ein sieben, acht Grad kalter Orkan mit zehn bis elf Windstärken über die Insel wie mit einer eiskalten Drahtbürste schrubbt? Und die engen, zugigen Steingänge des Gemäuers herunterkühlt auf Kühlschrank-Temperatur?

Ich denke an sie. Und an Amorgos.