Es wird Zeit, die Geschichte meiner Einhand-Segelreise von Sizilien

bis Südengland um die Westküste Europas zu Ende zu erzählen.

Nach den Balearen, Gibraltar, Portugal, Nordspanien

und der Nordküste der Bretagne erreichte ich nach fast vier Monaten

im September 2018 die Kanalinsel Guernsey. Ich blieb ein paar Tage auf der Insel.

Lieh mir ein Motorrad. Und suchte die Insel nach Spuren ab aus der Zeit,

in der mein Großvater auf der Insel gewesen war. Im II. Weltkrieg. Als Guernsey wie die anderen Kanalinseln von deutschen Truppen besetzt war.

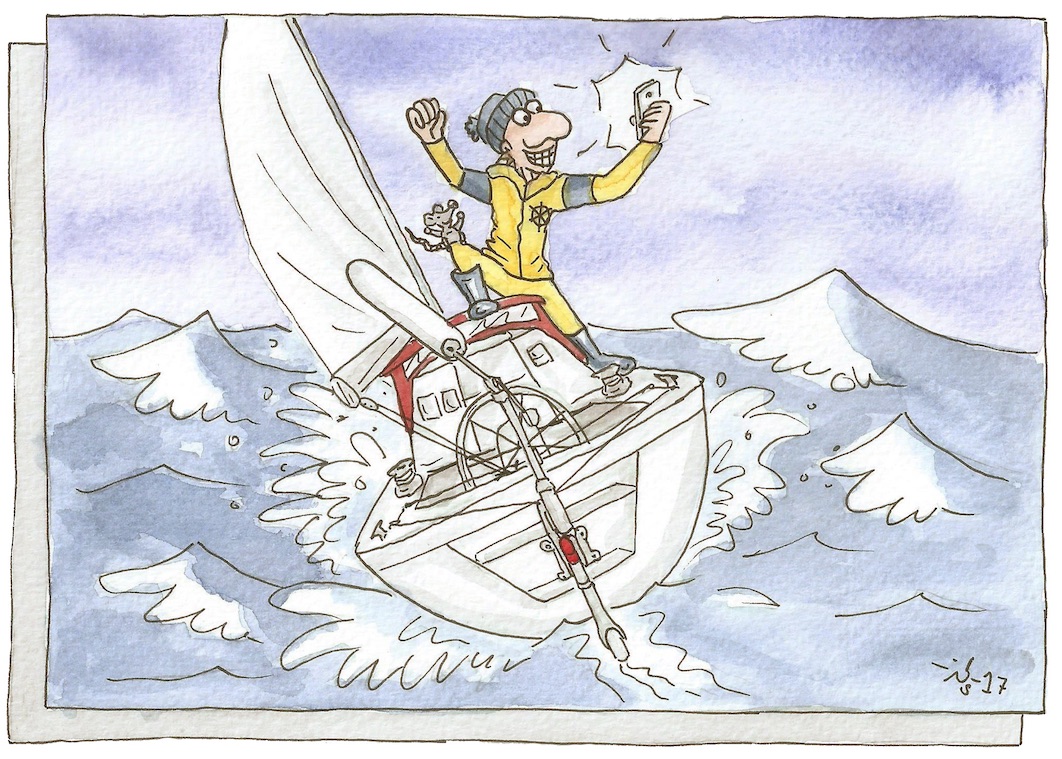

Die Einfahrt in den Hafen von St. Peter Port, Guernsey

Vielleicht war mein Großvater schuld. Vielleicht war er der Grund, weswegen ich hierher nach Guernsey gesegelt war.

Mit meinem Großvater verbinden mich verschiedene Dinge. Seine Ungeduld. Sein Zähneknirschen, wenn etwas nicht gleich so läuft, wie er sich das vorstellt. Seine Neigung zu Halsschmerzen. Er hatte sie ausgeprägt, kam nach dem sonntäglichen Bier aus dem Wirtshaus mit Halsschmerzen heim. Es war dieser Satz, der sich mir von diesem einfachen Mann eingeprägt hatte: „S’oinzige Mol im Läaba, wo I koi Halsweah k’hett han: Des war z‘ Guensay“. ‚Das einzige Mal im Leben ohne Halsweh: Das war, als ich auf Guernsey war.‘

Guernsey. Wie war er da bloß hingekommen?

Er war ein kreuzbraver Mann gewesen, von einfachem Gemüt. So einfach wie das verschlafene Dorf an dem kleinen Fluss im Schwäbischen, wo man ihn nur den „Urle“ nannte, weil er Ulrich hieß, wie die meisten Männer meiner Familie. Hier war er geboren, hier hatte sein Elternhaus gestanden, hier hatte die Familie, deren Namen ich trage, mehrere Generationen gelebt.

Von meinem Großvater weiß ich nicht viel. Dass er Maurer war, weil unter dem dürren Apfelbaum, wo wir unsere Ferien verbrachten, stets ein Holzbottich mit Kalk und Kelle bereitlag. Dass der „Urle“ im Dorf bekannt dafür war, Sommer wie Winter immer schon eine Viertelstunde vor Abfahrt des Zuges am Bahnsteig zu stehen, aus Sorge, er könne den Zug versäumen, obwohl er nur 50 Schritt vom Bahnhof hinter der Ligusterhecke entfernt lebte. Dass er Sonntags zum Bier und zum Kartenspielen ging – wie mein Vater und seine Brüder es auch taten. Dass er bei den „Veteranen“ war, den alten Herren, die bei der Prozession in Hut und ausgebeultem Anzug, doch mit klimpernden Orden behängt, nach Feuerwehr, Turnern, Sportverein stets den Schluss des feierlichen Zuges durchs Dorf bildeten. Dass meine Großmutter sich diebisch freute, wenn er sich zu diesen Anlässen versehentlich mal wieder ihr „Mutterkreuz“ ans Revers gesteckt hatte, das sie wie jede andere Mutter mit vier Kindern von der Partei bekommen hatte und ihr so garnichts bedeutete. Der Urle war einer, der in Dinge hineingeriet. Nicht einer, der Dinge aktiv lostrat.

Der Hafen von St. Peter Port, Guernsey. Im Hintergrund jenseits der steinernen Barre erkennbar der Yachthafen Victoria Harbour.

Guernsey. Wie war er da bloß hingeraten? Er, der so gut wie nie aus dem Dorf und seiner Umgebung herausgekommen war, außer als junger Turner in den Zwanzigern zu einem Wettkampf nach Dornbirn. Er war Maurer geworden, weil man als Sohn eines Kleinbauern, eines Handwerkers oder Tagelöhners im Dorf nur zwei Dinge werden konnte: Knecht auf einem Hof. Oder Maurer. Für mehr hatte es in der kinderreichen Familie für ihn nicht gereicht. Erst recht nicht für eine Arbeit bei den Juden des Dorfes. Sie waren die Unternehmer des Dorfes, die Rosshändler und Kaufleute, die Privatiers und Geschäftsleute. Irgendein Graf hatte sie vor Jahrhunderten in dem kleinen Marktflecken angesiedelt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das hatten sie über Jahrhunderte getan. Sie waren es gewesen, die aus eigener Tasche die 15 Kilometer lange Bahnlinie entlang des Flusses bauen ließen, um das ganze Flusstal bis in die nahe Kreisstadt mit der Welt und dem Handel zu verbinden. Das war in dem Jahr, in dem der Urle in dem kleinen Dorf geboren wurde. Und zugleich das Jahr, in dem in Deutschland die meisten Bahnkilometer gebaut wurden, 1902. Die Juden des Dorfes müssen gute Kaufleute gewesen sein, mit Sinn fürs Geschäft und ein Herrenleben. Meine Großmutter war ins Dorf gekommen, weil sie eine Anstellung gefunden hatte als Hausmädchen und Wäscherin bei den jüdischen Kaufmannsfamilien. Erst bei den Lammfromms. Dann beim Philipp Hummel. Vielleicht auch bei der Familie des Leoreiter oder wie immer sie hießen. Sie stammte aus einem einfachen Bauernhof und war plötzlich in vornehme Haushalte gekommen – das hatte sie fürs Leben geprägt. Im Dorf war sie dem Urle über den Weg gelaufen, vielleicht auf einem der Volksfeste, auf dem sie die Maßkrüge austrug, um sich etwas dazuzuverdienen. Vielleicht war der Urle auch unter den Burschen, die nachts die Leitern an die Häuser legten, um zu den Mägden durchs Fenster zu steigen. Ein Abenteurer war er nie. Als sie schwanger war mit 24, heirateten sie heimlich: Frühmorgens um sechs stand der Urle neben der Hanne vor dem Altar, ihr sich deutliche rundender Bauch erlaubte keine ausgelassene Öffentlichkeit. So standen sie – genauso wie 33 Jahre vor demselben Altar um 6 Uhr morgens mein Vater neben einer grazilen rothaarigen Frau stand. Meiner Mutter, in deren Bauch ich strampelte.

Vermutlich arbeitete der Urle als Maurer im Dorf, als die neue Zeit anbrach. Das Dorf hatte die wirtschaftlich schlimmen Jahre gut überstanden, die Bauern hatten Eier, Fleisch und Getreide in Hülle und Fülle, die jüdischen Kaufherren im Ort hatten reichlich zum Handeln. Was Vieh und Felder an Überschuss lieferten, kam zum Bahnhof, den die Juden des Dorfes aus eigener Tasche finanziert hatten wie die Bahnlinie, es wurde in die Viehwaggons verladen und von dort in die hungernden Städte transportiert. Im Dorf zeigten sich die Braunhemden im Wirtshaus, der Urle und die Hanne gehörten nicht dazu – warum auch? Was die Hanne bei den Lammfromms verdiente, konnte die Familie mit den zwei, bald drei kleinen Kindern gut gebrauchen. Zu Weihnachten bekam sie von ihren Dienstherrn einen schwarzen Mantel, ein Geldschein war mit Stecknadel ans Revers gesteckt.

Irgendwann kam der Brief, der den Urle zur Musterung befahl. Es würde ein zweites Mal Krieg geben in Urles Leben – für den ersten großen Krieg war er gerade so eben zu jung gewesen. Und für den zweiten war er nicht mehr jung genug. Weil er ja Maurer war , hatte man besseres vor mit ihm als Wehrdienst. Man steckte ihn als Handwerker in die „Organisation Todt“. So hieß die Truppe nach ihrem Führer Fritz Todt. Sie trugen Uniform, doch statt der Waffe auf Paraden den Spaten. Anfangs war die „Organisation Todt“ für den Bau ziviler Projekte eingesetzt. Als sich der Krieg mit Frankreich ein Jahr vor Ausbruch abzeichnete, begann die Organisation Todt mit dem Bau von Bunkern entlang der französischen Grenze. Wo der Urle eingesetzt war, weiß ich nicht, doch die Hanne mit den drei Kleinen, der Liesl, dem kleinen Ulrich, den alle Ua riefen und dem Hansl, die sahen den Vater selten in den Jahren, grad alle vier Wochen kam er mal heim. Die Hanne war auf sich gestellt, arbeitete bei den Bauern, schenkte Bier aus als Bedienung. Und ging selbst dann noch heimlich zu den Juden, als Braunhemden und Scharfmacher die Synagoge des kleinen Dorfes in Brand steckten und die Lammfromms, die alten Hummels und die Leoreiters längst den gelben Stern tragen mussten.

Der Urle, der kam nur noch zu Heimaturlauben nach Hause. Es scheint, als wäre er gleich hinter den kämpfenden Truppen, die das riesige Frankreich in sieben Wochen überrollten, mit der Organisation Todt Richtung Atlantik und Ärmelkanal marschiert. Die Baupläne für das, was nun am Atlantik errichtet werden sollte, waren längst ausgearbeitet: In Frankreichs wichtigsten Atlantikstädten sollten gewaltige Bunker für die Uboot-Flotte errrichtet werden. Der Urle, der ein einfacher Mann aus einem kleinen Dorf im Schwäbischen war, stand nun plötzlich in St. Nazaire am Meer. Und baute Schalungen für die meterdicken Betonwände. Flocht Eisenarmierungen für bombendichte Decken. Rührte Mörtel. Er sah die Zwangsarbeiter, die auf den Baustellen eingesetzt wurden, Politische, Homosexuelle, nach Frankreich vor den Nazis geflohene, vornehme und gebildete Juden wie die, die er aus seinem Dorf kannte. Er sah sie während seiner 12 Stunden-Schicht von sieben bis sieben, er

Die britische Festung über dem Hafen von St. Peter Port, in der die deutsche Radarstation während des Krieges untergebracht war.

sah, wie sie schlecht behandelt, manchmal gequält wurden. Vielleicht verstand er die Welt nicht mehr, er war nun 40 und immer noch Maurer, doch er hielt den Mund. Als der erste Teil des Bunkers von Saint Nazaire, der noch heute am Hafen steht, als die ersten Finger fertig waren, wurde er mit weiteren Arbeitern, die wie er an der einfachen Uniform mit den weiten Hosen die gelbe Binde der Organisation Todt trugen, abkommandiert. Auf eine Kanalinsel sollte es gehen, Guernsey, diesmal sollten nicht U-Bootbunker, sondern Gefechtsstände entlang der Küsten der Insel gebaut werden. Betonierte Maschinengewehr-Nester, um die deutsche Radarstation in der alten britischen Festung über dem Hafen von St. Peter Port zu bewachen. Und vor allem Bunker entlang der Strände

und Geschützstellungen für die tschechischen Panzerabwehrkanonen, die im Fall einer Landung in die anstürmenden Soldaten feuern sollten. Der Urle, er rührte Mörtel, baute Schalungen, schleppte Mörteleimer und flocht Eisenarmierungen, nur eben diesmal auf Guernsey. Die Hanne, die ging jetzt nur noch heimlich, und wenn es dunkel war, zu den alten Lammfromms, um für sie zu arbeiten.

Der Strand der Cobo-Bay im Westen von Guernsey heute. Die Bunkeranlagen des II. Weltkriegs verschwinden hinter Steinmauern, die man als Blendfassaden errichtet.

Hatte er Augen für die Schönheit des langen Sandstrandes der Cobo-Bay auf Guernsey, der damals voller Minen, Sprengfallen und Stacheldrahtverhaue war? Hatte er Sinn für die Schönheit der Insel, während er und die Zwangsarbeiter an der langen Mauer eben dieser Cobo-Bay bauten, die den Strand zur tödlichen Falle machen sollte? Er entdeckte jedenfalls, dass hier am Meer seine Halsschmerzen endlich ein Ende hatten. Einer der Zwangsarbeiter, ein jüdischer Arzt, mit dem er darüber sprach, erklärte ihm, woher es kam. Dass das Seeklima eben gut sei für seine Bronchien, seine Atemwege, die ihm ein Leben lang zu schaffen machen würden. Der Urle baute brav weiter an seinen Bunker über dem Strand, in dessen einzige Öffnung millimetergenau die Schnellfeuerkanone eingebaut wurde, vor der heute die Strandbesucher sitzen.

Nur an manchen Stellen der Cobo-Bay sieht man noch die deutschen Bunker.

Es scheint, der Urle hat all die Jahre auch in Guernsey geschwiegen. Er hat sich seinen Teil gedacht. Nur einmal hat er den Mund nicht halten können. Er war auf einem der seltenen Heimaturlaube. Die Juden des Dorfes, die man zuerst in ihrer Synagoge zusammengepfercht hatte wie in einem Getto, man hatte sie längst an einem schönen Junitag durchs Dorf zum Bahnhof und in die Viehwaggons getrieben, wie einst ihr Vieh. Frau Lammfromm war an diesem Tag vor dem Haus, in dem die Hanne mit den Kindern lebte, stehengeblieben. Hatte noch einmal „Frau Käsbohrer“ gerufen, doch die Hanne, die Furcht in ihrem Leben nicht kannte, hatte in diesem einen Moment geschwiegen. Und nicht geantwortet. Sie sollte Frau Lammfromm nicht wiedersehen. Als der Urle auf Heimaturlaub kam, war das alles Geschichte. Es war im Wirtshaus, wo er den Mund nicht halten konnte, und draussen auf der Toilette beim Pinkeln über die Nazis knurrte: „Dia Bettsoicher, dia gottverreckte“, was man mit „Diese verfluchten Bettnässer“ übersetzen kann. Mehr hatte er nicht gesagt.

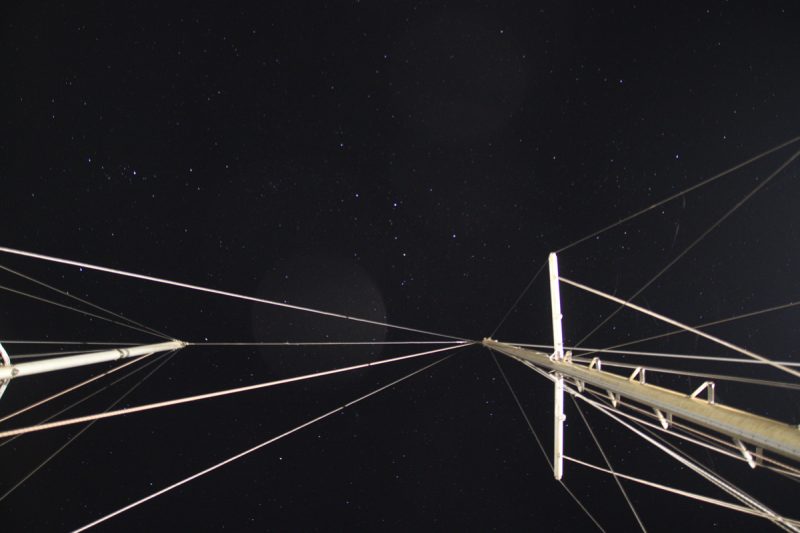

Am nächsten Morgen kamen sie, um ihn zu holen. Von Dachau war die Rede. Wie er denn das mit den „Bettsoichern“ gemeint hätte. Als sie ihn mitgenommen hatten, warf sich die Hanne in ihr schönstes Kostüm. Setzte sich eines der Kinder auf den Arm und ging schnurstracks zum Ortsgruppenleiter. Vielleicht hatte sie das Mutterkreuz umgehängt, sie kannte keine Furcht. Ich weiß nicht, wie sie es erreicht hatte, der Urle wieder freikam. Am Abend des nächsten Tages war er wieder daheim. Und machte sich, weil sein Heimaturlaub zuende war, auf den Weg zurück nach Guernsey. Von Saint Malo aus wurden sie auf einem Schnellboot hinüber in den Hafen von St. Peter Port Guernsey gefahren, doch englische Schnellboote lauerten den Deutschen jetzt regelmäßig vor Guernsey auf und feuerten auf sie. Die Besatzer waren längst selbst zu Belagerten geworden. Sie warteten auf den großen Angriff, die Landung von der sie wussten, dass sie unmittelbar bevorstand. Sie wussten nur nicht, wo.

Vielleicht hat der Urle in diesen Jahren von Geschichten auf Guernsey gehört. Von dem 18jährigen Mädchen, das trotz des Verbots, an den Sandstränden der Insel im Meer zu schwimmen zu gehen, im Sommer einfach doch Schwimmen gegangen war. Sich zu den verminten Sandstränden hinausgewagt hatte, um einfach nur mal im Meer zu schwimmen. Natürlich hatte man sie erwischt. Man zog sie heraus. Und stellte sie vor Gericht. Doch sie hatte Glück, kam mit einer saftigen Geldstrafe davon. Vielleicht hatte der Urle von der Geschichte der verwittweten Frau mit dem kleinen Lebensmittelladen gehört. Mit ihrem Sohn hatte sie einen flüchtigen Zwangsarbeiter aufgenommen, heimlich, und versteckt. Das war verboten bei Todesstrafe, doch sie tat es trotzdem. Es war eine mißgünstige Nachbarin, Guernseyerin wie sie selbst, die sie an die Deutschen verriet. Sie kam zuerst nach St. Peter Port zur Vernehmung ins Gefängnis. Dann wurde sie nach Deutschland verlegt, da saß sie im Gefängnis. Weil man nicht wusste, wohin mit ihr, kam sie ins KZ. Und wurde dort kurz vor Kriegsende in die Gaskammer geschickt. Ihr Sohn überlebte – als einziger britischer Insasse.

Ob der Urle einer der Deutschen war, die bei Privatleuten untergebracht war? Ob er dort, weil er wie andere deutsche Soldaten seine Kinder vermisste, die fremden Kinder auf dem Arm trug, denen der Vater ebenfalls fehlte?

Einer der Strände im Westen Guernsey. Hinter den hübschen Steinmauern verschwindet die Geschichte der deutschen Besatzung von 1940 bis 1945.

Als die Alliierten ein Stück weit östlich von Guernsey entfernt in der Normandie landeten, beschloss der Urle, dass für ihn als Angehörigen der Organisation Todt der Krieg vorbei sei. Er nahm sich mit anderen OT-Leuten ein Wehrmachtsfahrrad. Und radelte darauf von der Bretagne bis in sein Dorf an dem kleinen Fluss im Schwäbischen. Meist radelten sie nachts, tagsüber schliefen sie im Straßengraben, die Tiefflieger waren überall. Der Krieg, der war für den Urle vorbei. Auch wenn sich die Hanne, die den kleinen Hansl auf dem Fahrrad hatte, jetzt auch in dem kleinen Dorf im Schwäbischen vor den Tieffliegern in die Straßengräben werfen musste.

Nach Guernsey ist der Urle danach nie wieder in seinem Leben gefahren. Er blieb, was er war: Ein einfacher Maurer, von gelegentlichem Halsweh geplagt. Und ein kreuzbraver Mann, der sonntags ins Wirtshaus zum Karten ging. Was er sich über seine Zeit auf Guernsey dachte? Darüber sprach er nie. Nur wenn er Halsweh hatte, dachte er an die Insel. Den Rest, den er dort erlebt hatte: Den nahm er mit ins Grab.

Fast genau 2 Jahre ist es nun her, als wir unser Schiff bekommen haben. Diese Suncoast 42 hat seitdem etwa 3.000 Seemeilen im Kielwasser und die hat sie wirklich mit Bravur gemeistert, wenn man bedenkt, dass vieles an Bord noch nicht optimal ist und einiges überarbeitet werden muss.

Fast genau 2 Jahre ist es nun her, als wir unser Schiff bekommen haben. Diese Suncoast 42 hat seitdem etwa 3.000 Seemeilen im Kielwasser und die hat sie wirklich mit Bravur gemeistert, wenn man bedenkt, dass vieles an Bord noch nicht optimal ist und einiges überarbeitet werden muss.