Wieso Nomade nicht in Wesel bleibt

Und warum ich noch nicht mit der Restauration begonnen habe…

So ruhig, wie es hier auf unserem Blog seit einiger Zeit ist, war es heute im Vereinshafen (leider) nicht, denn mir ist verbal der Kragen geplatzt. Eigentlich nicht meine Art und ich ärgere mich darüber, dass ich mich habe dazu provozieren lassen, aber bei so viel komprimiertem Schwachsinn und ungerechtfertigten Vorwürfen, kein Wunder.

Aber der Reihe nach.

Angefangen hat das Theater bereits an dem Abend, an dem ich die Leinen von Nomade zum ersten Mal in Wesel festgemacht habe. Ziemlich müde kam ich da vor ein paar Wochen an und wurde erst mal angefaucht. „Revier markieren“, dachte ich zu dem Zeitpunkt noch…

Ohne erkennbaren Grund sollte Nomade an einem anderen Gästesteg festmachen, später dann doch wieder dort bleiben. Kinkerlitzchen, über die ich an dem Abend noch gelacht habe. Ich hatte gerade schließlich meine lange Einhandfahrt mit Nomade von der Türkei bis nach Deutschland beendet. Hinter mir lagen knapp 3 Monate und 3.700 Kilometer. Ich war überglücklich, Sabrina, Filou und meine Familie wieder zu sehen. Da war mir der Meister, der dabei war sich dazwischen zu drängeln und herum zu meckern, ziemlich egal.

Am nächsten Tag sollte Nomade dann einen langfristigen Liegeplatz bekommen. Daraus wurde allerdings nichts. Dazu muss ich kurz vorher noch erwähnen, dass wir bereits lange vorher und auch kurz vor meiner Ankunft mehrfach Kontakt zum Verein aufgenommen haben und eigentlich alles besprochen war, wovon allerdings nun kaum mehr jemand etwas wusste. Die Aussagen im Vorfeld waren immer: „Wir haben immer genug freie Plätze! Alles kein Problem!“

An dem Tag wars dann plötzlich doch ein Problem. Die hinterste passende Box im Hafen wäre nicht praktikabel gewesen. Ich fahre ja mit Nomade nun wirklich auch in Ecken, in die sie kaum rein passt, aber dieser angedachte Platz wäre einfach beschissen zu erreichen gewesen. Ich hätte über die flachste Stelle im Hafen und im 90° Winkel abbiegen müssen. Nicht sinnig für eine 20 Tonnen schwere Segelyacht mit Langkiel, ohne Bugstrahlruder.

Hat der Meister dann aber auch selber gemerkt und Nomade in eine gut zugängliche Box verwiesen: „Hier könnt ihr den Sommer über bleiben, der Liegeplatz ist 2 bis 3 Monate frei.“

Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich mich darauf eingelassen und nicht gleich in einen anderen Hafen verlegt habe. Es gab Leute, die mich vor dem Verein gewarnt haben, aber wer mich kennt weiß, ich gebe nichts auf Gerüchte und mache lieber meine eigenen Erfahrungen. Diesmal war das ein großer Fehler, wie sich später herausstellen sollte.

5 Wochen später, Sabrina und ich waren gerade im Urlaub, bekam ich einen Anruf des Vereins: „Dein Boot muss dort weg, wir brauchen die Box!“

1 Woche zuvor (Ende Juli) hatte ich mich nochmals erkundigt, ob Nomade auch wirklich noch bis September dort bleiben kann. Ich hatte sogar angeboten, wieder an den Gästesteg zu verlegen, für den Fall, dass die Box doch früher gebraucht wird. Denn der Pegel war weiterhin sinkend und keine Änderung in Sicht, was die Großwetterlage betraf. Antwort: „Nein, bleib ruhig in der Box. Alles kein Problem!“

So lief das bei einigen anderen Dingen ebenfalls. Ich frage: „Kann ich morgen an den Kransteg um meine Masten zu stellen, oder wird der irgendwann gebraucht?“

Antwort: „Kannst du den ganzen Tag dran, da muss morgen keiner was machen!“

Am nächsten Tag wird mir vorgeworfen, Nomade hätte am Kransteg der Wasserschutzpolizei den Liegeplatz weggenommen!

Parkplatzsituation mit dem Auto ein ähnlicher Quatsch. Wenn ich nicht jedes Mal gefragt hätte, würde ich das ja noch nachvollziehen können. Aber gerade wegen der Warnungen: „Bei dem Verein darfste dir keinen Fehler erlauben!“ hab ich wegen jedem Scheiß gefragt. Ich kam mir ein bisschen vor, wie damals während der Ausbildung im ersten Lehrjahr und hatte irgendwann das Gefühl, ich nerve die Leute schon mit meiner Fragerei.

Jedenfalls sollte Nomade nun weg und zwar sofort! Problem: Sie saß bereits längst auf Grund! Hat den Meister allerdings nicht interessiert. Ein Streitgespräch folgte, man wollte Nomade mit anderen Booten dort wegziehen. Damit war ich nicht einverstanden, weil an dem Tag bereits 25cm am Liegeplatz und 35cm Wasser unterm Kiel am Gästesteg fehlten und im Hafen nochmal 10cm Wasser ablaufen, wenn draußen ein Dicker auf dem Rhein an der Einfahrt vorbeifährt.

Solche Aktionen kann man mit ’nem kleinen Boot machen, wenn die Kielform unproblematisch und die Lateralfläche gering ist, nicht aber mit ’ner Suncoast 42. Der gemäßigte Langkiel ist etwa 10m lang, 1,85m tief und an der (flachen) Basis 70cm breit. Ich weiß aus Erfahrungen in der Donau, dass ich durch 20cm tiefen, lockeren Schlamm noch so gerade eben mit Vollgas und etwas Anlauf geradeaus durch komme, drehen ist da jedoch längst nicht mehr sicher möglich…

Argumente halfen jedoch nicht. Ab jetzt war ich also bereits „der Arsch“. Ein Versuch der Klärung mit dem Vorstand ergab die Anweisung per E-Mail: „Ab einem Pegel von 1,90m wird verlegt.“

Ich hatte für mich selbst bereits ins Auge gefasst, schon ab 1,65m an den Gästesteg zu verlegen, um die Box im halbleeren Hafen (für wen auch immer) schnell freizugeben. Bei einem Pegel von 1,65m an der Pegelstation in Wesel hätte ich in der jetzigen Box 1,85m Wassertiefe gehabt und am Gästesteg 1,75m. Damit wäre ich schon irgendwie durch den Schlamm geeiert und hätte anschließend auf den Tag gewartet, an dem ich endlich aus dem Hafen kann. Denn die Tiefe in der Hafeneinfahrt ist nochmal etwas geringer und entspricht ziemlich genau dem Pegelmesswert.

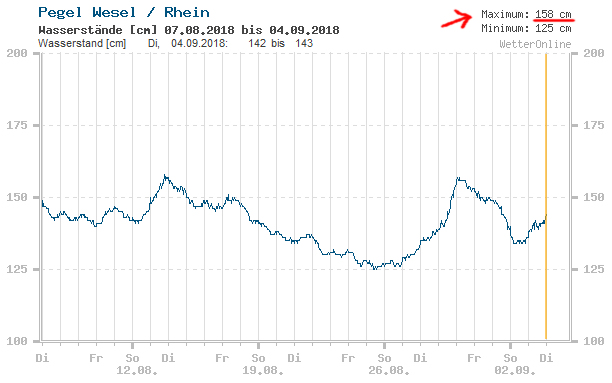

Seitdem habe ich also täglich zweimal in die Pegeldiagramme geschaut und gehofft, dass bald Wasser den Rhein runter kommt.

Kam es leider nicht, bis heute! Seit zwei Tagen steigen die Wasserstände weiter südlich bereits ganz ordentlich und es ist absehbar, dass ich Nomade morgen oder übermorgen zumindest aus der Box bekommen könnte.

Also bin ich heute zum Boot getigert, um mal nach dem rechten zu schauen und ein bisschen was vorzubereiten.

Ich war keine Minute an Bord, da rief es hinter mir aus unbekanntem Mund: „Hömma, wann willste denn mal verlegen!?“

Ich hab mich kurz umgedreht und entgegnet: „Wenn ich ’nen Hauch von Wasser unterm Kiel habe, bin ich hier weg!“

Unbekannter: „Haste doch!“

Nico: „Hab ich nicht! Pegel Wesel liegt gerade bei 1,45m, also hab ich hier etwa 20cm mehr. Zu wenig zum fahren.“

Unbekannter: „So ein Quatsch! Hier isses über 2 Meter tief!!!“

Nico: „Nix für ungut, aber das stimmt nicht!“

Unbekannter: „Hömma, wenn wir die Anweisung geben, du hast zu verlegen, dann hast du zu verlegen!“

Das klang in dem Moment so, als redet ein Schließer mit ’nem Häftling. Wobei, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, kommt das ja auch in etwa hin…

(An dieser Stelle fing ich jedenfalls an, laut zu werden.)

Nico: „Aber mit Sicherheit nicht, wenn ich kein Wasser unterm Kiel habe!“

Unbekannter: „Hier isses über 2 Meter tief!“

Nico: „Mit Sicherheit nicht! Soll ich nen Zollstock holen!?“

Unbekannter: „Ja, dann hol mal den Zollstock.“

Nico holt genervt den Zollstock, faltet ihn aus, will ihn ins Wasser stecken und wird folgendermaßen unterbrochen:

Unbekannter: „Nicht da messen, da sind Steine!“

Nico: „Wo dann?“

Unbekannter: „Hier vorne!“

Nico drückt den Zollstock weiter vorne ins Wasser, bis dieser feststeckt. Folgender Messwert kann abgelesen werden: 1,65m!!!

Wer nun meint, die (unnötige) Diskussion wäre damit beendet und der Unbekannte würde mit eingezogenem Schwanz und rotem Gesicht von dannen ziehen (so wie ich auch dachte), der irrt sich.

Nico: „EINMETERFÜNFUNDSECHZICH!!!“

Unbekannter: „Datt kann nich!“

Unbekannter: „Aber egal, du hättest…“

Nico (kurz vorm platzen): „Nix iss egal! Und was hätte ich!? Hör mal lieber auf hier Quatsch zu erzählen! Du kommst hier an, machst Palaver, behauptest, hier isses über 2m tief und redest jetzt drumherum!? Ich diskutiere da nicht weiter drüber!“

Während ich zurück an Bord gehe und den Unbekannten stehen lassen will, kommt ein weiteres (ranghohes) Vereinsmitglied dazu und steht dem Unbekannten bei.

Hochrangiges Vereinsmitglied: „Du hättest ja auch schon vor ein paar Tagen verlegen können, da war der Pegel richtig hoch, aber du bist ja nicht erreichbar! Wir haben mehrmals versucht, dich anzurufen und E-Mails geschickt!“

Nico: „Ich habe bis auf eine E-Mail ganz am Anfang, in der mir 1,90m Pegel zum verlegen genannt wurde, keine weiteren Mails bekommen und einen SPAM-Filter hab ich nicht! Anruf hab ich nur einen vom XYZ bekommen, der hat mir auf die Mailbox gequatscht und angeboten, mal zu reden, aber da war ja bereits alles per Mail geklärt!

Und wo war der Pegel in den letzten Wochen mal richtig hoch!? Der war in den letzten 4 Wochen nicht mal irgendwann auf 1,60m…“

Das Pegeldiagramm der letzten 4 Wochen.

Hochrangiges Vereinsmitglied widerspricht in allen Punkten, auch sich selbst, leugnet den niedrigen Pegel und ich habe schließlich keine Argumente mehr. Tatsachen werden verdreht, für alles was passiert ist, wird mir die Schuld gegeben und ich werde beleidigt.

Wenn man nun bedenkt, um was für eine Nichtigkeit es geht, könnte man eigentlich besser darüber lachen. Vereinsmeierei in einem Hafen, dem immer mehr die Gäste und Mitglieder fern bleiben. Da wird wegen eines Liegeplatzes ein Aufstand gemacht, als wenn es um Existenzprobleme geht, in einem Hafen, der eigentlich mehr als genug freie Plätze für alle hat. Aber offenbar kann hier nicht jeder gut mit jedem. Der eine will nur da liegen, der andere nur dort und zwischendurch versucht man dich mit vermeintlichen Qualifikationen zu beeindrucken und damit zu bewegen, dein Schiff zu verlegen, wo es keinen Sinn macht. Hier noch ein kleiner Auszug, dann ist aber wirklich Schluss:

„Ich bin schon den Rhein von Holland bis hier hoch gefahren!“

Was das jetzt mit dem Pegel hier zu hat, wollte ich wissen, aber darauf bekam ich keine Antwort.

Am Ende hieß es von höchster Ebene in meine Richtung, wortwörtlich: „Sowas wollen wir hier nicht haben!“

Als ich dem Meister die Frage stellte: „An welche Stelle des Gästesteges soll ich denn verlegen, wenn ich morgen genug Wasser unterm Kiel habe?“, rief es aus anderer Richtung: „Am besten gleich ganz raus hier aus dem Hafen!“

Ja, Leute, ich hab schon lange verstanden, dass ich, wir, bzw. Nomade nicht Willkommen sind.

To be continued…

Ganz wichtige Anmerkung noch:

Es gibt mehrere Vereine in Wesel. Den einen will ich nicht nennen. Ihr wisst schon, Datenschutz und so. Aber ich möchte noch kurz hinzufügen, das es auch ganz tolle Vereine in Wesel gibt. Bei einem lagen wir mal mit Camino ein ganzes Jahr und das war wirklich toll. Nur ist Nomade für die Steganlage etwas zu groß, sonst wären wir sicherlich dort geblieben.